現代社会に活かせる『神話伝承』が人生攻略のヒントになる!

神話伝承は、人類の長い歴史の中で培われてきた知恵と経験の宝庫です。そこには、人生のあらゆる場面で役立つヒントが隠されています。 日本心創り研究室では、神話伝承の紐解き、現代生活に活かせる生活の智慧と人生攻略法ヒントを紹介していきます。

<なぜ東征したのか?>

日本の真ん中に行って、国全体をしっかりまとめて、 みんなが安心して暮らせる良い国をつくりたい! 平和で調和のとれた国にしたいと思い東征した。

古事記には「この地(日向)は国の片隅であり、辺鄙な場所だ。 東へ行きたいと思うがどうかと語り、東征を決意したと記されています。

日本書紀には神武天皇が45歳の時、村々がありそこには、村長がいて境界を争っている。 この地(日向)は辺境である。六合(天地と四方、つまり全世界)の中心に進出して都を開き、 「八紘(世界の果てまで)を覆って自分の家のように天下を治めることは、良いことではないか。」(意訳) と述べ東征の意志を表明したとされています。

『古事記』や『日本書紀』といった記紀に記された神武東征の物語は、 天孫降臨から神武天皇の即位に至る皇統の正当性を示す役割を担っていたとされています。 つまり、天照大神の子孫である神武天皇が東征によって大和の地を平定し、初代天皇として即位したという物語は、 後の大和王権が日本を統治する根拠を与えるものであった。神武東征は単一の目的だけで語れるものではなく、 当時の社会や政治、そして後世の歴史編纂者の意図など、複数の要素が絡み合って形成された物語 歴史学や考古学の観点から様々な議論があり、単なる「征服」ではなかった。

Ginko Adachi (active 1874-1897) - Stories from "Nihon Shoki" (Chronicles of Japan),

artelino - Japanese Prints - Archive 29th May 2009, パブリック・ドメイン, リンクによる

近年になり漢字が伝わる前、縄文時代から受け継がれてきた神代文字の解読や開示もされている中で

神代文字のヲシテ文字で書かれている偽書と言われてきた「ホツマツタエ」の記述などによると

朝廷を(たかま)と言い=高天原(たかまがはら)のエネルギーを降ろした場所のことをさし

朝廷(たかま)では、政治を行うところで高天原のエネルギーを降ろした場所こそが

稲作が栄えそして、そこで政をすることが大事と言う考えがあります。

「ホツマツタエ」では、稲作の栄えるところに政治があると言っている。

参考資料:いときょう先生の「やさしいホツマツタエ」

古代の奈良地域は、稲作をするには最適な土地だったようです。 現在より稲作に適した湿地帯が多く点在していた形跡が遺跡などからもわかってます。 そしてこの土地を古から統治していたのが古事記にも登場する『長髄彦』と言う人物だったのです。

<東征物語に登場するナガスネヒコとニギハヤキとはどんな人?>

『長髄彦(ながすねひこ)とは』

神武天皇が東征した地の先住民で土豪長だった

饒速日をもてなす長髄彦

萩野由之 編『少年日本歴史読本』

第三編,博文館,明44.

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1169723

(参照 2025-07-07)

日本書紀』や『古事記』などの古代の文献に登場する、 大和国(現在の奈良県)の豪族の長です。 神武天皇が東征してきた際、大和の地で激しく抵抗した人物 として描かれています。 妹の三炊屋媛(みかしきやびめ)を大和を治めていたとされる 饒速日命(にぎはやひのみこと)に嫁がせていました。 神武天皇との戦いにおいて、最初は優勢でしたが、 最終的には敗れて命を落としました。 長髄彦は神話における重要な登場人物であり、神武天皇の東征を 語る上で欠かせない存在ですが、 神として祀られているわけではなく、 古代の大和に勢力を持っていた豪族の 長と考えられています。

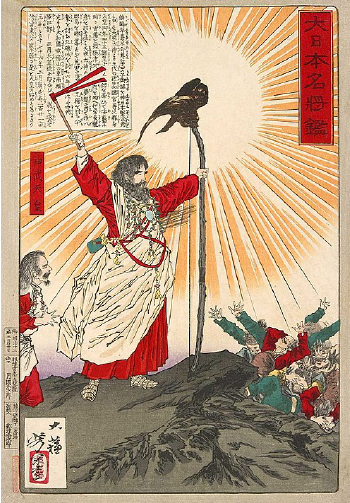

長髄彦は、古事記では、富美那賀須泥毘古とみのながすねひこまたは登美毘古とみびこと記されています。 神武天皇の東征に抵抗し,大いに悩ましたが,天皇の弓に止った金色のとびに目を射られて敗退。

Tsukioka Yoshitoshi

(月岡芳年): 1839-1892 -

1.from the series Mirror of Famous Generals of Great Japan

(Dai nihon meishô kagami) (大日本名將鑑): 1876-1882. Publisher:

Funatsu Chûjirô (Japanese).

2. Tokyo Metropolitan Library - 東京都立図書館

[1], パブリック・ドメイン,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=513453による

古代の富雄地域(現在の奈良市富雄地区)で力を持っていた豪族として

特に名前が挙げられた、長髄彦(ナガスネヒコ)は、

富雄の地名は、この長髄彦との戦いの際に、金色のトビが神武天皇の弓に止まり、

その光で敵を眩ませたという伝承に由来するとも言われています。

[一説には鵄邑(とびのむら)→鳥見(とみ)→富雄(とみお)と変化したと考えられていようです?]

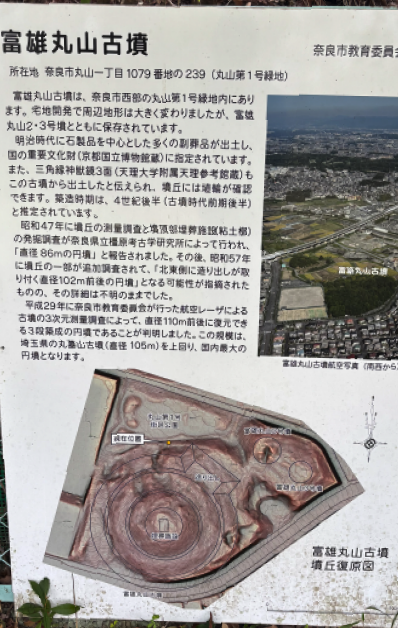

また、富雄丸山古墳という日本最大の円墳がこの地域に存在することからも、

古代においてこの地域に有力な豪族がいたことが示唆されます。

「富雄丸山古墳」の被葬者が『長髄彦』であるかどうかは現在は確認できてませんが

古代富雄地域では、神武天皇と対峙した長髄彦という 豪族がいたと考えられます。

まさしく古代歴史ロマンなのです。

『饒速日命(にぎはやひのみこと)とは』

日本神話に登場する重要な神様の一柱です。

『日本書紀』や古代神社の伝承などを総合的に考えると、

ニギハヤヒは、出雲地方の王または豪族であった可能性が高いとされています。

古代出雲地方で勢力を誇り、その王族や豪族は神話的な存在として語り継がれてきました。

にぎはやひ降臨伝説

『饒速日尊、天神の御祖の詔を稟て天の磐船に乗りて河内国の河上の哮峯に天降り坐し

すなはち大倭国鳥見の白庭山に遷り坐す。』

先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)天神本紀抜粋

『日本書紀』などによると、神武天皇よりも 先に天磐船(あめのいわふね)に乗って土豪長の長脛彦がいる 大和国に降臨し、稲作を教えその土地を栄えさせて治めていたとされています。 瓊瓊杵尊より先に降臨し、地上で稲作などを伝えながら統治されていた人物

饒速日命の降臨伝説:

饒速日命が、天界から遣わされ、地上に降り立つ際に、

自分の住む場所を定めるために

3本の矢を放ったとされています。

『一の矢』

最初に落ちた場所がこの一之矢塚であると伝えられています。

矢田の地名由来は、 この伝承から、矢が落ちた場所であることから

「矢田(やた)」という地名が生まれたと言われています。

物部氏と関連ある饒速日命は、古代豪族である物部氏の祖神

とされています。この一之矢塚は、物部氏のルーツを語る上で

重要な場所と考えられています。

この場所は普通の畑の片隅にあり、見つけにくかったです。

『二の矢』

二番目の矢が落ちた場所に建てられたとされる

矢落神社(やおちじんじゃ)があります。

この神社は、後に矢田坐久志玉比古神社

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/123384

(やたにいますくしたまひこじんじゃ)と改名されました。

磐船に乗って饒速日命が飛来したという神話から

航空の神様として信仰を集めている。

『三の矢』

三の矢が落ちた場所は、矢田坐久志玉比古神社から

北へ約500mの地点に「三之矢塚」とあります。

旧事本記には『天神の詔りをうけ天磐舟に乗りて大空を駆けめぐり

、この郷を巡りて天降ります』この時天神より放った3本の矢を

放って落ちた所を宮居(みやどこ)遷都のたまいしと伝えられ、

三の矢が落ちた所を古からこの土地を『みやどこ』と呼び

だから邪馬台国想定地と書かれた説の看板もありました。

ここから証拠となる出土品はみつかってませんので今も謎のままです。

『日本書紀』や古代神社の伝承などを総合的に考えると、ニギハヤヒは出雲地方の王または豪族の可能性が高いとされています。 古代出雲地方で勢力を誇た出雲王族や豪族は神話的な存在として現在も語り継がれてます。

ニギハヤキは、長髄彦(ながすねひこ)の妹である三炊屋媛(みかしきやびめ)を娶り その子が後の神武天皇の家臣となる、可美真手命(うましまじのみこと)をもうけました。 最終的には、自らも天津神の子であることを示し、長髄彦を討って神武天皇に帰順したと神話で伝えられています。

<東征は大和王朝確立にはなぜ必要だったのか?>

饒速日が高天原から邇邇芸より先に地上大和に降り立ち土着豪族(長髄彦)と統治していたが 記紀を通して天皇家の正当性を強調する為 出雲族から日向族に大和を譲り、天照大神の子孫が政の中心地で天皇として君臨する為だった。

当初の天皇(大王)の皇后は出雲族(丹後系)から選ばれていました。 天皇系図から読み取れます。そして政は皇后の家系の兄や父が行う事実上のトップだった。

古事記の神話では戦ったことになったますが、 実際は、饒速日(物部氏)は特に争うことなく天皇家に大和を譲った これを『饒速日の契約』と現代では語られます。

『先代旧事本紀』では、

神武天皇の東征の目的が、天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあめのほあかりくしたまにぎはやひのみこと)

という神を祀る物部氏の祖先が既に大和にいたため、その地を平定する必要があったとされています

そして以下のような内容記述が記されてます。

『先代旧事本紀』原文

其申食國政大夫者、今之大連、亦云大臣也。但天日方奇日方命者、皇后之兄、大神君祖也。

天皇は日向の『神武』とする

天皇は『神武の子孫』が継ぐ

外交上のトップ = 天皇(国の象徴)

国政は『皇后家』が握る

皇后は『出雲系』であること

最高責任者は皇后の兄か、父

事実上のトップ =

大神氏に連なる族

出雲系

大神氏とは

大和朝廷において

出雲系の神を祭祀し、

その存在意義を

確立してきた氏族

三輪山(大神神社)を

中心とした

祭祀を司ってきた祭祀氏族

大神氏の祖は、大国主神の和魂と

される大物主神の子孫

神武天皇の東征において、すでに大和に存在していた有力な天神系勢力(饒速日命とその配下の豪族長髄彦)が、 武力による一方的な征服ではなく、既存の有力な勢力との間で何らかの合意が 形成されたことを示唆していると解釈もされる研究者もいます。縄文時代から調和と融合を繰り返してきた気質が、 ヤマト王権と融和し、その支配体制に組み込まれていったという歴史的・神話的に状況を説明するための 概念として用いられ後に『饒速日の契約』と言われてきたとのではないかと思いました。

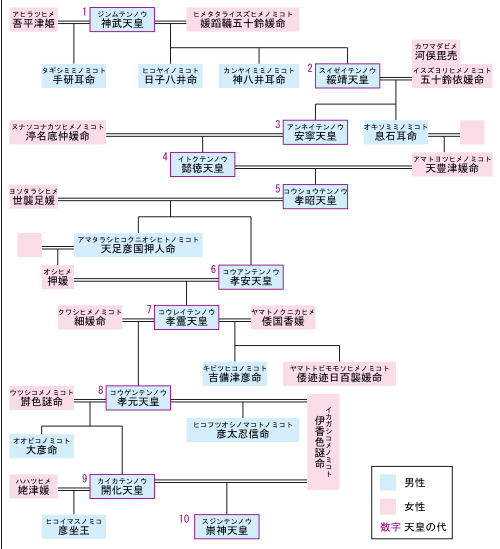

神武天皇から数代にわたって、出雲系の血を引く女性が皇后として迎えられていることが

海部氏系譜や記紀などから読み取れ、これは、大和朝廷が初期の段階で、出雲系勢力との融和を図り、

その支配の正統性を確立しようとした歴史的背景を反映していると思われます。

天皇系譜から1代2代3代の天皇までは出雲系の皇后でしたが

4代懿徳(いとく)天皇の皇后は初めて出雲系でない土着豪族の天豊津媛命(あまとよつひめのみこと)を娶った

この時期縄文時代後期から徐々に、

気候変動寒冷化も起こり食料問題、領土争奪、『倭国大乱』へとなっていくのです。

古代日本政治体制を大変革をする時代へ、と突入することになります。

4代懿徳天皇の皇后天豊津媛命とは

別名を飯日比売命(飯日媛)ともいう。

師木県主(磯城県主)の系統の人物とされている。

磯城氏(しきし)」は、古代に大和国磯城

(現在の奈良県桜井市を中心とした地域)を拠点とした

有力な土着豪族です。

神武天皇の皇后である媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)

も、磯城を治める磯城氏の巫女であったという説もあります。

一代から十代までの天皇と皇后系図概略

Michey.M - 投稿者自身による著作物, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1460462による

日本心創り研究室

日本心創り研究室